O que o folhetim europeu tem a ver com a crônica brasileira atual?

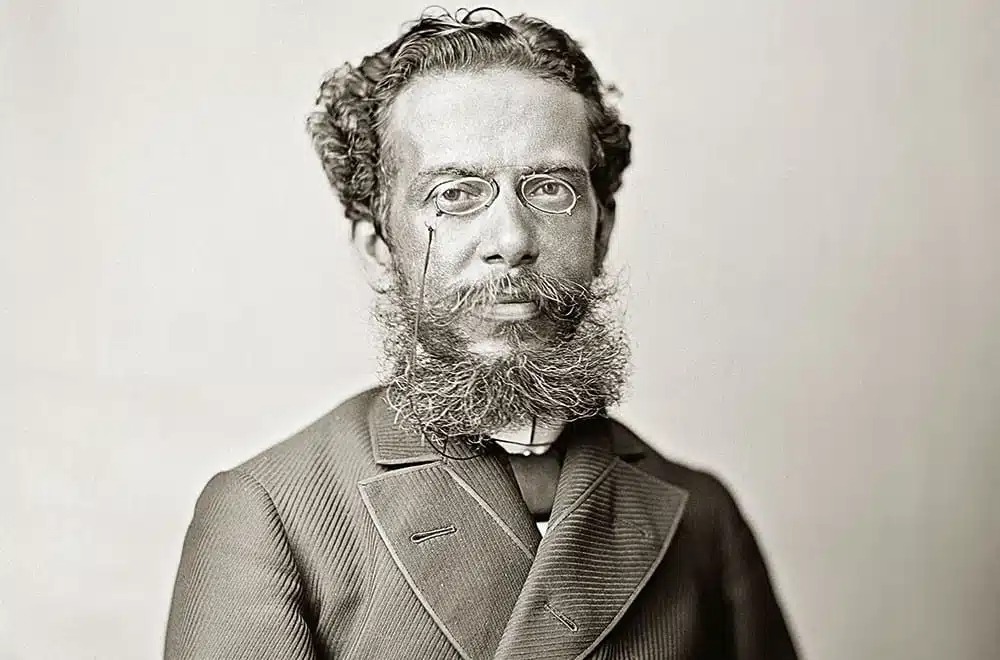

Além de romances geniais, Machado de Assis foi um dos autores brasileiros que também dominava a crônica.

Se você gosta de literatura ou de uma boa leitura, já deve ter se encantado com a crônica. Breve, acessível, bem-humorada e atenta ao cotidiano, ela é considerada por muitos um “gênero menor”, mas ocupa um espaço especial na tradição literária brasileira.

Grandes nomes da literatura, conhecidos por romances e poesias, também se aventuraram nesse formato: Machado de Assis, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade deixaram contribuições memoráveis.

E há os que encontraram na crônica seu território mais fértil: entre eles Rubem Braga, considerado praticamente unânime como maior cronista do país, e João do Rio, que eternizou a vida urbana em A alma encantadora das ruas.

Ciao: a última crônica de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 29 de setembro de 1984, no Jornal do Brasil. Foto: Reprodução

Cronos e a crônica: duas histórias sobre o tempo

A palavra “crônica” vem do grego khrónos (Cronos, em português), o deus Tempo. Do adjetivo khronikós (“relativo ao tempo”), passou ao latim como chronicus, até se transformar em chronica.

Na mitologia grega, Cronos (Κρόνος) era o titã do tempo, filho de Urano (o céu) e Gaia (a terra). Ao destronar o pai, reinou durante a Era Dourada da humanidade. Mas, temendo ser derrubado pelos próprios filhos, como ele mesmo havia feito, devorava cada um ao nascer. Reia, sua esposa, conseguiu salvar o caçula Zeus, que cresceu, enfrentou o pai na titanomaquia e venceu. Libertou os irmãos, prendeu os titãs no Tártaro e inaugurou o reinado dos deuses olímpicos.

Assim como Cronos governa os destinos e consome tudo o que surge, a crônica também nasce do tempo — do instante fugaz — e tenta resistir à sua corrosão. Sua origem está no jornal impresso, veículo marcado pela urgência. Não à toa, há quem diga: “nada é mais antigo que o jornal de ontem” ou “o jornal de ontem só serve para embrulhar peixe”. Ainda assim, graças à sua dimensão literária, a crônica carrega uma força que pode atravessar a brevidade e permanecer viva muito além da notícia.

Do rodapé ao coração do leitor

No século XIX, muito antes de se consolidar como gênero, a crônica encontrou terreno fértil no jornal impresso. Sua origem está ligada ao folhetim — espaço localizado, quase sempre, no rodapé das páginas, onde romances eram publicados em capítulos sequenciais. Criado na França romântica, por volta de 1830, o folhetim tornou-se um hábito cultural: cada edição deixava o leitor na expectativa da próxima, numa dinâmica que lembra, em certa medida, o consumo seriado de narrativas nos dias atuais.

No Brasil, essa prática desembarcou junto com outras influências europeias e logo conquistou a elite letrada, sedenta por novidades vindas de Paris. Inicialmente, os folhetins reproduziam um estilo formal e vocabulário rebuscado, e refletiam um ideal cosmopolita distante da realidade da maioria dos leitores. Aos poucos, contudo, o espaço começou a acolher textos mais breves e próximos do cotidiano, que comentavam acontecimentos, modas e hábitos da vida urbana.

O jornal, escolhido como o meio principal (e o único) para a divulgação das crônicas, pela própria natureza, exigia concisão e clareza. Essa demanda provocou uma mudança principal na forma e no tom: as longas frases da prosa romântica cederam lugar a observações diretas, a um humor sutil e a uma escrita que dialogava com o leitor. A partir desse momento, os escritores não escreviam para os letrados, mas para um público acessível, que, muitas vezes, só tinham contato com as notícias diárias e viam na crônica um local de entretenimento. Antonio Candido descreve esse novo espírito como “certo ar de quem está escrevendo à toa, sem dar muita importância”, embora, claro, por trás dessa leveza houvesse um trabalho literário rigoroso.

Desse encontro entre o espaço jornalístico e o olhar atento para a vida comum, a crônica começou a se moldar. Herdeira do folhetim, mas com voz própria, assumiu a função de transformar o efêmero em memória, preservando, nas entrelinhas, um retrato sensível do tempo.

Eu, particularmente, acho esse gênero fascinante. Talvez esteja aí seu segredo: a crônica não busca apenas informar, como o jornal, nem apenas ficcionar, como o romance. Ela se move no intervalo entre ambos — um território híbrido, onde o instante se prolonga e o cotidiano, embora tenha nascido do efêmero, encontra um jeito de permanecer. E que bom que permanece.